首页 >识物 >文章 >为了缓震,他们都搞出了什么奇怪玩意?(上)

纵观现如今顶级并且应用最广泛的缓震形式无一例外都是发泡科技,有NIKE的ZOOMX、REACT、Lunarlon,PUMA的 IGNITE 、NRGY 、JAMMING、 HYBRID。REEBOK的Floatride,安德玛的 HOVR 以及adidas的bounce 和挑起这场发泡战争的boost。在信息爆炸的年代,铺天盖地的宣传,和各路大神的评测,随便挑一个sneakerhead都会讲的头头是道。那么除了发泡,缓震科技还有些什么?

故事得从从上世纪80年代中期说起,NIKE将气垫植入运动鞋中底开始,运动鞋科技进入了飞速发展的黄金时期。在秉承着科技是第一生产力的宗旨,各大运动品牌不遗余力地推陈出新。近40年间,无数新奇的想法变成了我们脚下噱头十足的新装备、新技术,改善了运动鞋的性能,提升了我们的运动能力。但也有不少科技,因为各种原因,被品牌放弃。没能沿用下来,消失在历史的长河中。

「结构缓震竞赛的发起者」

“顶梁柱”——NIKE SHOX

灵感来自弹簧的Nike Shox 是让Nike 足足研究了16 年,经历无数次的实验失败之后,第一款搭载shox科技的NIKE SHOX BB4 篮球鞋终于在2000年悉尼奥运会上亮相。

▲ NIKE SHOX的发展阶段(留意此图1984-1987年的发展后文会以另一种形式提到)

▲ NIKE SHOX BB4

“SHOX”(译为弹簧)顾名思义它不仅仅要单纯缓震,它要的还有反弹。然而无论是泡棉和空气都无法和高效的shox相提并论, Nike Shox 的出现仿佛宣告着新时代——结构减震的到来。Shox不是一个单独的模块化部件,它本身可以看作是一个独立的小小系统,由数个零件组合而合成。 Nike Shox 是由上承托盘、弹力柱、下承托盘、前后掌与中底的连接组成。

这个当时被Nike极为看中的科技,试图效仿Air气垫的发展思路,从后跟的标准4根柱逐渐向全掌扩张,最后在文斯-加内特的SHOX VC2上得以实现,全鞋底气柱数量达到了23根。理论上来讲脚踩23根弹簧听起来应该是何等的爽!然而现实却给了Nike一个响亮的耳光。 SHOX外形足够酷炫,可由于剔除了中底发泡材料,减震的任务自然落到了气柱的橡胶上,自身的结构在反馈上虽然是有着一定优势,然而橡胶终究是橡胶,在减震的舒适度和连贯性上以及重量还是让大众无法接受,很多人说没有170+的体重穿SHOX你什么都不会感觉到。

▲SHOX VC3

另外,由于巨大的研发成本和NIKE对其的高端定位,导致了带有SHOX科技的鞋子也伴随着高售价,再加上SHOX vc3 等少数球鞋因种种事件败坏了SHOX的口碑。致使SHOX在专业球鞋领域渐渐淡出,可是Nike并不甘心……

2004年NIKE毫无前兆地推出了一项创新的中底缓震技术Impax,这项技术研发的目的不免有些尴尬——弥补Shox技术的缺陷。

▲Impax 工作原理——NIKE从古老的拱形避震原理得到灵感,将弹性材料打造成带有横向圆孔的造型,安置在球鞋的后跟,利用结构本身的弹性形变来缓冲运动中的冲击,这种技术因为材料、工艺较为简单,成本较低,主要应用于中端产品,被称为“廉价Shox”。而且同样没有解决脚感偏硬、重量超标等问题,外形也不如shox讨好,不久被NIKE在篮球鞋领域弃用,最终渐渐销声匿迹。

▲搭载Impax 的鞋款

这时的NIKE应该是陷入了结构缓震的旋涡,Impax未能扭转局面,便又推出了REAX科技。从外观上来讲着实要强于Impax,但是实质上却没有什么区别,显然这种换汤不换药的科技并未带来一丝喜讯。

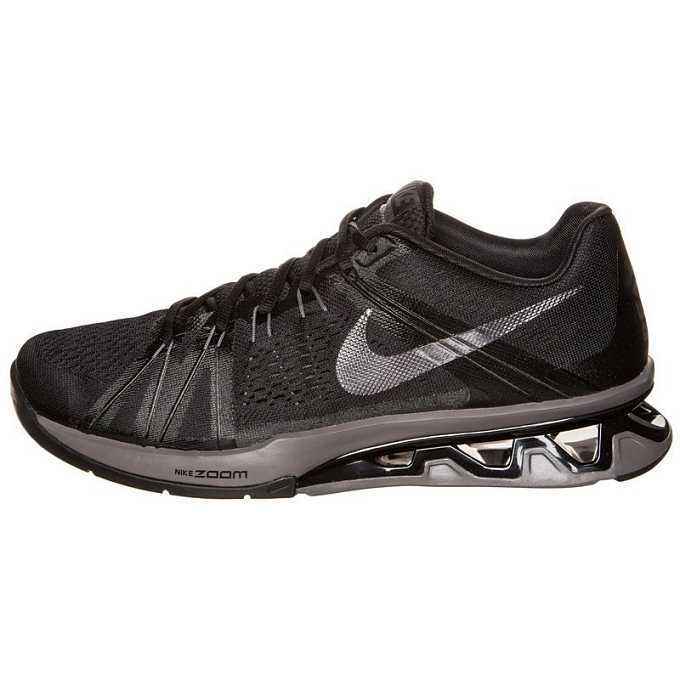

▲搭载REAX科技的鞋款

▲搭载REAX科技的鞋款

两位兄弟接连失利,但是Nike决定再试一次,SLAT科技诞生了。

NIKE SLAT是一种全新的中底科技,它由带有镂空结构和拱形外沿的符合材料承托盘和镂空的轻质Phylon中底组成。SLAT直接翻译过来就是“平板”,这和它的外观有很直接的联系,作为一款融合了散热、抗扭转、减震的新科技。SLAT可以不再需要其他中底科技的辅助。酷似“塑料百叶窗”的SLAT是由名为Pebax的嵌段聚醚酰胺树脂合成的。简而言之,这种结构产生了介于热塑弹性体和橡胶之间的许多物理机械性能,使其不仅可以具有塑料的高硬度、耐冲击性、也可以具有橡胶的弹性、柔韧性。这就是耐克(NIKE)SLAT的过人之处。以上是来自于百度百科对Slat的描述。

▲搭载SLAT科技的鞋款

在我个人看来,这款鞋在散热方面和adidas的climacool有着异曲同工之妙,然而SLAT科技在鞋底上挖的洞洞,不光是为了透气,大面积的镂空搭配上Pebax,让减震和稳定都有了一定保证。可令人遗憾的是nike给SLAT的定位是稳定系列,它始终没有在市场上引起太大的波澜。

最近超具未来感的外形Nike SHOX辅以超低的价格再度来袭。没有什么是价格解决不了的,如果有那就打折。相比满街都是白花花的发泡而言,这样一款科技放到现在显然更加吸引眼球。

▲Nike Shox NZ SL

▲ Nike Shox Gravity

当nike在SHOX的路上走火入魔时,adidas并没坐以待毙,面对Nike带来的压力adidas也奋不顾身的投入到结构缓震的领域。

如过说 Nike 的Shox Gravity宣告着SHOX技术的回归,那近来adidas这双更具潮流风范的 adidas Consortium ADV a3,也让我们把adidas的一系列缓震科技再度回味……

为了抗衡NikeLab和提高自身在高端潮流的影响力16年阿迪达斯推出的全新高端Consortium支线。Consortium ADV a3除了融合了机能和解构的设计以及略带 Chunky(厚重笨拙) 风格的轮廓,其最大的卖点自然还离不开它重新启用的 a3 中底。

「adidas - a3」

比shox软,但是沉。

在诞生之初,A3技术便拥有了复杂的结构:缓冲系统、引导系统、稳定系统和能量转换盘即TPU承托盘这四部分,和shox的组成类似,因为这个nike还和adidas打了官司,最后不了了之……

言归正传,如你所见a3和它看起来一样重,并且在稳定性上尚有缺陷,种种原因让搭载此项科技的 A3 Superstar Ultra陷入惨遭召回的窘境。

▲A3 Superstar Ultra的后跟

「adidas - a3 structure」

历史总是惊人的相似,和shox一样,a3缓震也需要时间打磨和完善。

在2005年,adidas推出了A3的升级版本A3 structure。 相比A3的EVA材质,A3 structure将减震材质改为了TPU,并且使用了全新的“日”字结构,虽然脚感别A3硬一些,但却拥有了更好的稳定性,镂空面积的增大更是减轻了被人们所诟病的超重情况。

由于重量的减轻a3 structure的采用面积也在不断扩张,和shox 和airmax气垫一样从最初的后跟蔓延到了全掌。

▲ a3 structure

▲ a3 structure

「adidas -BOUNCE」

坦克般的外观,散发出水晶光芒。

07年 adidas对a3 structure又进行了一次升级。结构方面, 将a3 Structure 中一个个独立存在的模块单元一体化,增加稳定性的同时使回弹更高效,运动起来更加省力。视觉方面, 使用了透明效果让后根犹如冰晶一般晶莹剔透,给人以轻快明亮的感觉, 科技感远胜此前沉闷的a3技术。升级版本的a3 structure首次便用在了KG加内特的第四代签名鞋上,adidas称之为BOUNCE。

Bounce再进化?

更大更轻更开放。

power bounce是bounce的一次革新,在结构上 power bounce没有采用之前bounce上经典的日字结构,而是将日字的上下段做成开放形态,整款鞋的中底架高,足弓的泡棉也都换上了弹力支撑柱,视觉上刺激又飘逸。虽然更大了,但是新材料的采用反而让中底重量下降10%。可惜的是这项科技尚未像普通bounce那么普及。

▲ 全掌Power bounce

▲ 全掌Power bounce

另一种“昙花一现”的 bounce。

Titan是最新设计的极速动能BOUNCE,它的模块和PowerBounce相比有所不同。之前的BOUNCE是日子模块 TITAN是口子模块,出了弹性增加以外,鞋的本身变的更轻。还有TITAN运用了2合1的托板和叶片式的设计。这样的设计也能大大降低鞋的重量!值得注意的是,在这项科技上adidas采用了X的结构元素。为以后的结构boost奠定了基础。

此boost非彼boost

bounce虽然在历史的舞台上推出了,但是在当年定位高端的它可是牢牢霸占着货架的最高层。2009年adidas为了在低端球鞋上普及结构缓震,于是推出了boost科技。X交叉结构环抱着一块隐藏的泡棉,使得这类鞋款间距柔软和反弹,良好的性能配上合理的售价,使得boost科技在中低端鞋款应用广泛。在这种X结构的不断采用下也催生了另一种惊艳的形态登场——刀锋。关于刀锋的相关介绍详见我之前的文章 刀锋战士(点击蓝字即可浏览)。

「adidas - PD BOUNCE」

在化工科技突飞猛进的年代,泡棉终于取代了结构缓震王位。

当Nike将已经消失的shox拿来回味和把玩,他的老对手却一直让BOUNCE以另一种高姿态薪火相传。

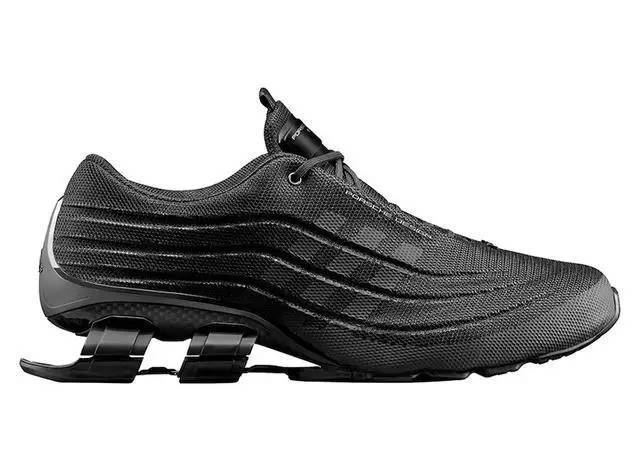

2009年,adidas联手 PorscheDesign推出了堪称近年来最具冲击力的作品——adidas BOUNCE sp5510。这种全新的结构减震堪称球鞋历史上的一大突破!

不同于大多数联名靠印上双方的logo来提升品质。PD Bounce则是德国两大巨头在科技方面第一次通力合作的结果。凭借保时捷丰富的机械经验,和减震技术多年的完善,让汽车悬挂装在鞋上得以实现。

金属弹簧和连杆设计是这个科技系统的核心部件 ,Porsche Design的设计师完全打破了 Bounce的结构和布局,几乎照搬了跑车的独立悬挂系统。两对连杆在鞋子的减震过程中起到了极为重要的作用,每个连杆部件拥有三个连接点,分别与上层 TPU Plate.弹簧以及下层 TPU Plate相接,在减震的过程中,主要起到减震作用的是下层 TPU Plate连接连杆处的上翘部分,弹簧在整个过程中起到的作用是限制下层TPUP的过度形变,并为整个系统储存和释放弹性势能.这些能量可以提高鞋子对于穿着者的响应。

2017 年秋季此次adidas联手 PorscheDesign又推出Bounce Chronicles系列鞋款。

Bounce Chronicles系列中包含4双鞋。

分别为BOUNCE:S L, BOUNCE:S2;, BOUNCE:S3; 和 BOUNCE:S4。虽然全部使用相对低调的纯黑色演绎,但四双鞋科技感十足的外形设计和奢侈感爆棚的鞋面材质都足以震撼每个人,再加上鞋身点缀的银色 “Porsche Design” 字样,宣扬了自己奢华的血统。相比之下更像是艺术品让人印象深刻。

▲ PD BOUNCE:S L

▲ PD BOUNCE:S L

▲ PD BOUNCE:S4(采用了碳纤维-是不是和我前文中提到nike1986-1987研发shox的结构有点像)

▲ PD BOUNCE:S2

▲ PD BOUNCE:S3

▲ PD BOUNCE:S3

看着这些精致的艺术品,唯一阻挠我购买的理由就是价格。对于一个科技控来说,这款保时捷联名足以秒杀一切。那今天关于这些缓震科技都带给大家这么多。敬请期待下篇《为了缓震,他们都搞出了什么奇怪玩意?(下)》下篇文章有更好玩的东西献给大家,感谢各位观看!

#以上图片来源网络#

子小家祺