首页 >识物 >文章 >识“实”物者丨中底一块板,作用千千万——藏在球鞋中底的“它”该是啥样?

“我新买的这双鞋可厉害了,全掌xxxxx材料缓震,用的又是品牌最好的编织鞋面+支撑带合体,最厉害的是它……”

“中底有TPU么?”

“没……”

“……”

一双没有中底支撑版的球鞋,有的时候就会像没有下水管道的精装房一样,让人会有“明明我觉得还不错,为啥直觉告诉我不太行”的感觉。而中底的“命门”之一,也正是这块可能并不长的支撑板。

一双没有中底支撑版的球鞋,有的时候就会像没有下水管道的精装房一样,让人会有“明明我觉得还不错,为啥直觉告诉我不太行”的感觉。而中底的“命门”之一,也正是这块可能并不长的支撑板。

而这块小小的“板”,都能派上什么大作用呢?

而这块小小的“板”,都能派上什么大作用呢?

最常见的一块板——“足弓支撑板”

我说到中底和“板”的时候,大家的第一个反映应该就是“抗扭转”三个大字。没错,最常用的中底TPU,其作用一定是对足弓起到一定的支撑和稳定。

大家都知道,在一些横向的动作(侧向急停或是变相、横向防守等)中,很容易因为速度过快或者冲击力过大,造成球鞋会产生类似于扭转的形变。而中底支撑版的作用就是防止这样的动作让球员产生崴脚甚至关节性骨折这样的意外(别说什么足底筋膜炎,不存在的,别信民科)。

当然了,要说到足弓支撑板的形状、材质、长度究竟怎样才算好,我觉得这个就比较“见仁见智”。一些球鞋会为了整体鞋身的连贯性加长足弓支撑板的长度,但硬度上却会稍许减弱,而有些鞋款为了保证球鞋的抗扭强度以适应频繁的横向移动,往往会增加球鞋足弓支撑板的硬度。两者的典型例子就是驭帅11的加长SAS系统(SAS近年联结前后掌动作的作用越来越小了)和又长又硬的DH3长碳板。

当然了,要说到足弓支撑板的形状、材质、长度究竟怎样才算好,我觉得这个就比较“见仁见智”。一些球鞋会为了整体鞋身的连贯性加长足弓支撑板的长度,但硬度上却会稍许减弱,而有些鞋款为了保证球鞋的抗扭强度以适应频繁的横向移动,往往会增加球鞋足弓支撑板的硬度。两者的典型例子就是驭帅11的加长SAS系统(SAS近年联结前后掌动作的作用越来越小了)和又长又硬的DH3长碳板。

其实市面上有许多“民科”,类似于对折侧抗扭啊之类的,但是抗扭板的形状优势会比硬度更加重要。近两年adidas开始搭载在Dame 4,Explosive Bounce中的Z形支撑板就是个最好的例子。虽然支撑版的硬度够,但是因为形状的轴是斜着的/形部分,外加Bounce密度不大,球鞋的抗扭会随着时间的推移,Bounce慢慢踩开而变差,这点也请大家多多注意。

前掌稳定也要靠它?

而同时,许多的中底支撑板会从足弓尽量多地触及前掌,使得球鞋的缓震虽然被影响,但是却给了球手突破时一个完美的“平台”。这样的支撑板往往有两个特点:在前掌的面积够大,前掌的板块位置往往在缓震科技之上。

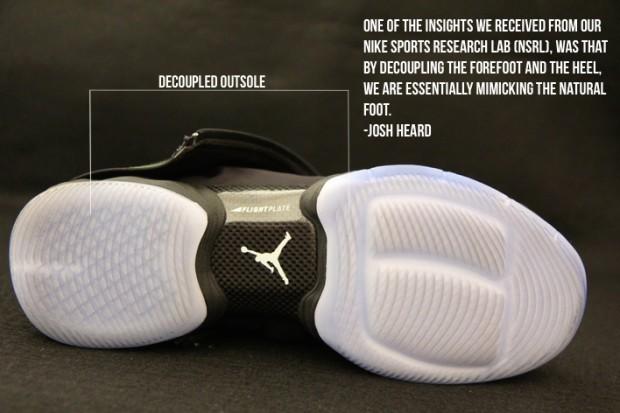

其中的代表作便是近两年回归“实战之王”位置的Air Jordan 31以及Air Jordan 32。Flightspeed作为一块从前掌蔓延至足弓的长TPU支撑片,能像马蹄铁一样,对前掌突破动作作出最大得稳定,使得TPU下的zoom能够均匀受力,反馈和发力会变得更为自然。所以,虽然缓震被稍许减弱(本来就足够强了,前掌zoom弱一点其实没事),但是添加的前掌稳定也能让这双球鞋同时成为突破手的最爱。

同时,最新的D-Rose 9在前掌稳定上做的功课也不容小视。较长的支撑板也能够稳定双脚在直线移动中的稳定性,和适中的缓震一起加速你的每一步。

和前几双鞋有点不一样的是,TP9 5以及6在发展了P-Boom之后就将球鞋的突破速度全寄托在了梯度加速和这个新设计上。而并非整块前掌,P-Boom仅仅在跖骨发力区设置TPU的设计其实更加针对“发力速度”而非“整体稳定”,相比之下作用就更像梯度加速的辅助配置了。

“板”的能力决定“上层建筑”

就我个人而言,其实中底支撑版的形状,材料,厚度评分会很大程度地决定球鞋本身中底性能的好坏。抗扭转的评分,中大底的稳定性以及球鞋本身在运动中的连贯性都离不开这块板。可以说,除了缓震和大底的一些耐磨、抓地因素,中底支撑板可以说是“个子小,力量大”了。

所以,当我本人向他人推荐球鞋时,我仅仅会把一些不设置中底TPU板的球鞋推荐给一些速度一般,动作不大的跑位投手和“站桩内线”,最基础的,由中底制造的抗扭转对于脚踝力量较小,力量和动作都不大的球员而言其实够用,但是竞技强度再大一点嘛……

吾言足