对于国产运动品牌来说,“科技”这个概念其实并不强。无论是服装还是鞋款,所谓的“科技加成”往往也只是将材料“重命名”,以此表现自己科技的更新而已。

而当真正的“科技”融入运动生活,一切都会有些不同。我们往往会希望在运动的过程中,我们也能像专业运动员一样受到专业的检测和监控,以此来进行针对性训练、注意自己的一些动作习惯。

这次,就让乔丹北斗给你这样一个机会。

和一般的测评不太一样的是。这次,我们将把这双乔丹北斗分为两个部分介绍,一部分是球鞋的实战测评,而另一部分则是球鞋的科技记录。

【就鞋论鞋】

先说球鞋。乔丹北斗的外形比较“笨重”——无论是大面积的后跟包裹填充,还是大底的实际重量及大面积的TPU抗扭转单元,都在很实际地告诉消费者——这是一双保护性能爆表的球鞋。

鞋面使用内靴卷式包裹,在系紧鞋带后能够很好的将脚面卷住(感觉像是鸡肉卷里的鸡肉)。球鞋厚实的内衬和前掌内靴使得在运动中球鞋的包裹达到了一个十分良好的状态,搭配附在外侧鞋面的绑带也让球鞋的支撑性得到了长足的提升。

虽然因为厚度和多层鞋面的问题,球鞋的重量的确会让一些“速度至上”的后卫球员在选购时有所顾虑,但是带来的舒适感和安全感在同等价位的球鞋中也是出类拔萃的。

球鞋的中底由负责稳定的支撑EVA层和后跟的“果冻胶”缓震技术,搭配横贯足弓处的TPU板组成。鞋垫自身的缓震和后跟果冻胶制造的缓震虽然不强,但是的确能感觉到,而前掌则因为缓震的缺失而显得较硬。

中底TPU足够的覆盖面积以及中底EVA层的厚度让球鞋的抗扭转变得十分优秀,不过因此牺牲了一些缓震还是十分可惜的。

球鞋的大底花纹保证了球鞋的基础抓地,在启动时能看到球鞋的抓地力的确算是优秀。但是耐磨却有一些小瑕疵,在室内实战六个小时+外场一个小时之后球鞋就开始出现较为明显的磨损,实在是令人有些担心这双球鞋是否能够陪伴球手半年以上时间。

就鞋论鞋,抛开“芯片科技”的噱头,北斗的实战性能的确不算太差,优秀的包裹和保护配上够用的缓震,对一双定位较低的“实战鞋”来说的确是物有所值了。

【科技测评】

为了了解北斗芯片的测算精度和信息整合能力,我们花费了近4天的时间进行了大大小小的实战测试。清单及结果如下:

D1:半场实战30+分钟,数据测算

第一天,我们在球场进行了一小时左右的三对三实战。在实战开始前我们就打开了手机蓝牙,用北斗记录下了以下数据。

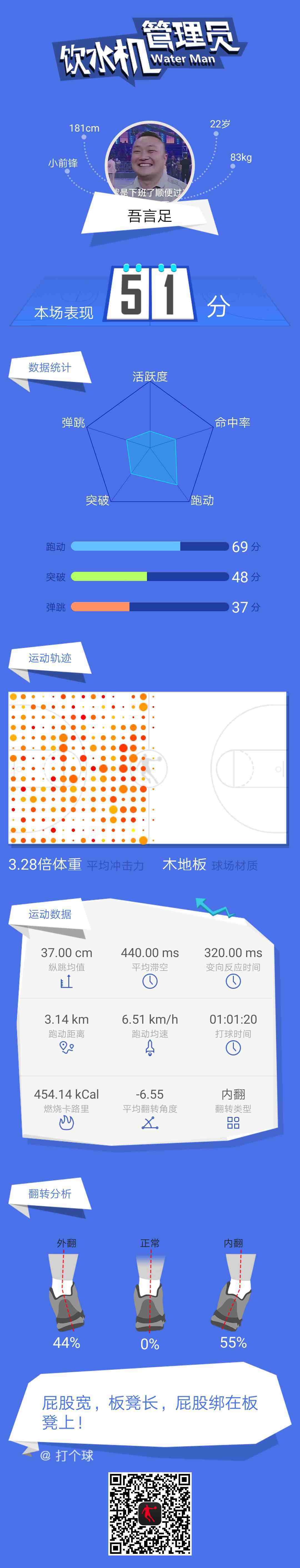

▲轻喷,咱也没好好打

▲轻喷,咱也没好好打

觉得没法了解那么多数据?一点一点分析给你听

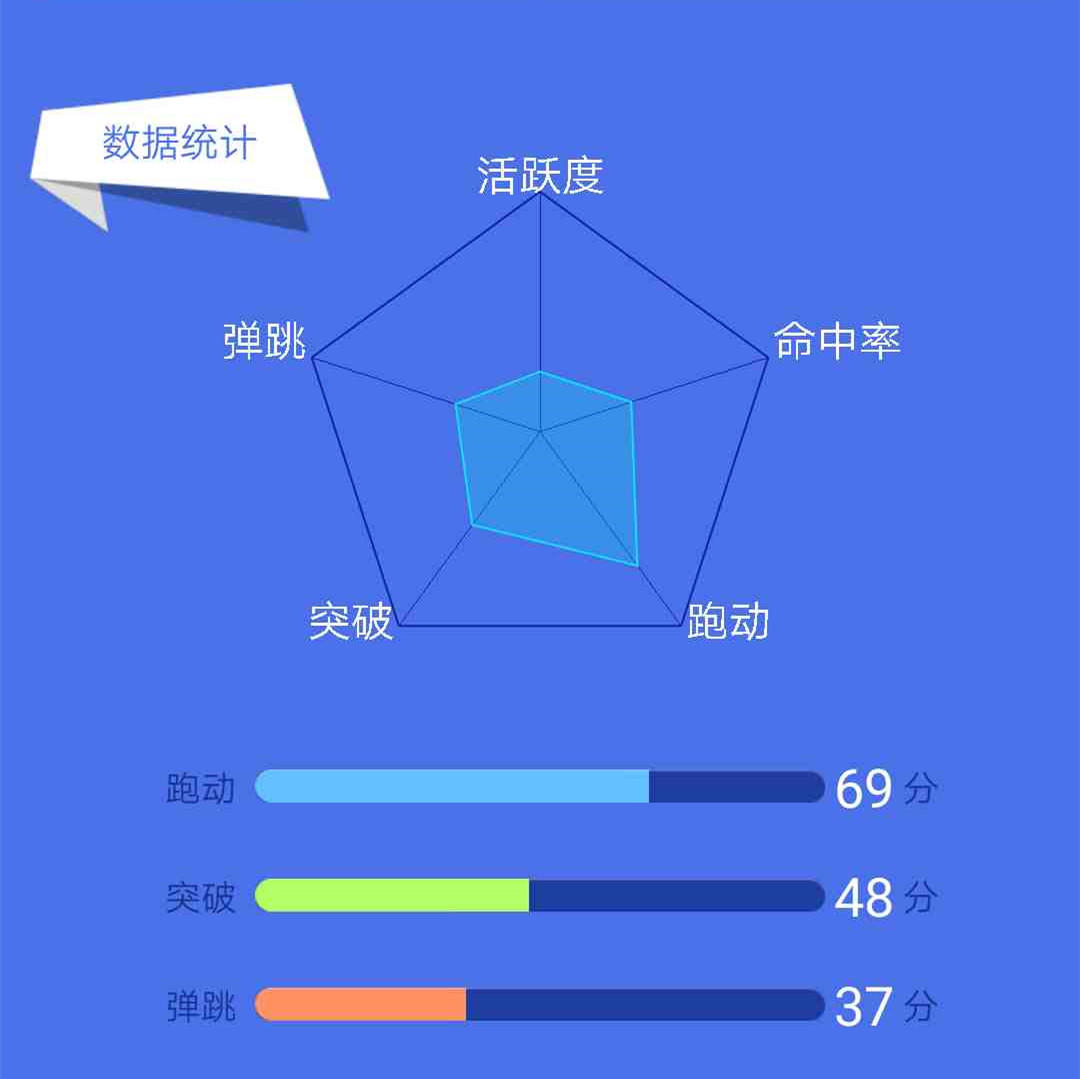

▲数据统计:根据芯片分析的滞空、跑动和弹跳决定整个运动过程的优劣和球手的运动倾向。D1基本在内线走动,其次就是突破和拼抢篮板,所以这方面的数据算是精准。

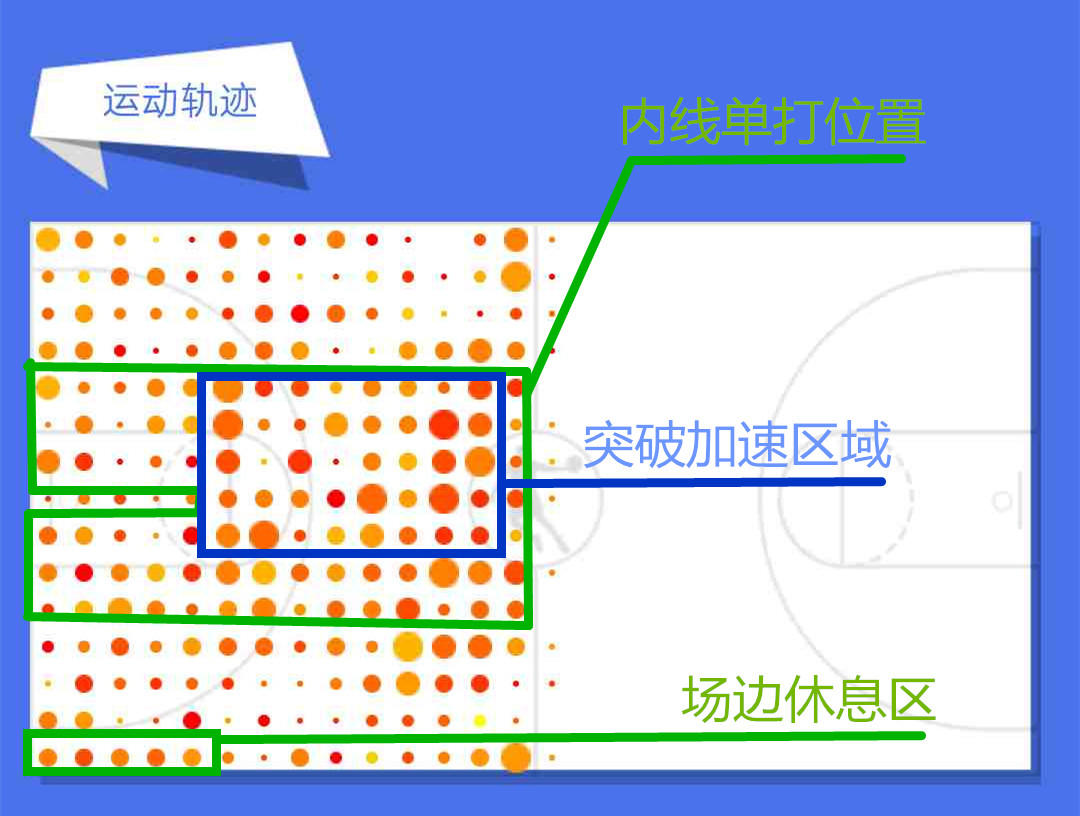

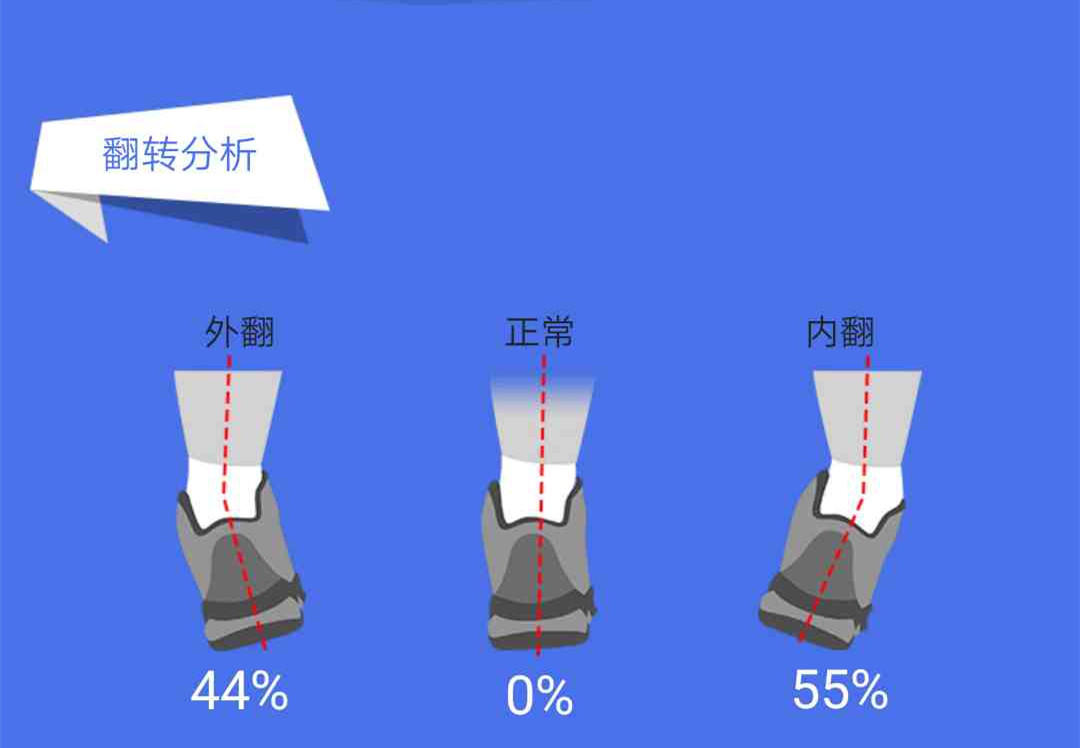

▲运动轨迹:运动轨迹分为两个部分——颜色越红证明在区域的速度越快,区间圆点越大说明在此区域的时间越长。使用了很大频率的内线背打和突破之后,能够看出芯片的计算精度的确有用,但是还是会有些不准确的地方(个人为了测试芯片密度完全没去过左上角区域,但是还是有密度点存在),可见芯片还有改进的空间。

▲运动数据及运动习惯:可以看出因为体重较大,冲击内线时还是会造成一定杀伤力,但是弹跳和变相就稍许不尽如人意一些。

D2:折返上篮10次(半场),数据测算+折返上篮3组9全场,数据测算

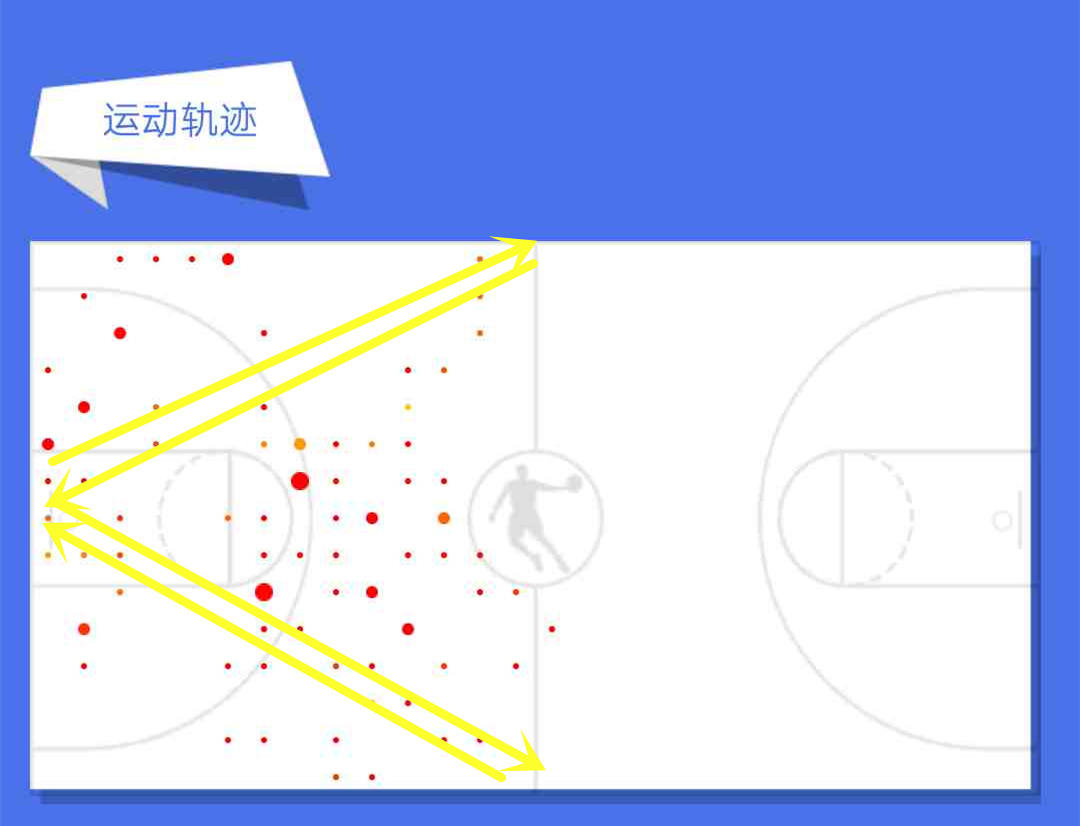

在用实战测评芯片测量精度之后,Day 2主要是测评“运动轨迹”部分,根据自己技术动作判定芯片定位技术的优劣。

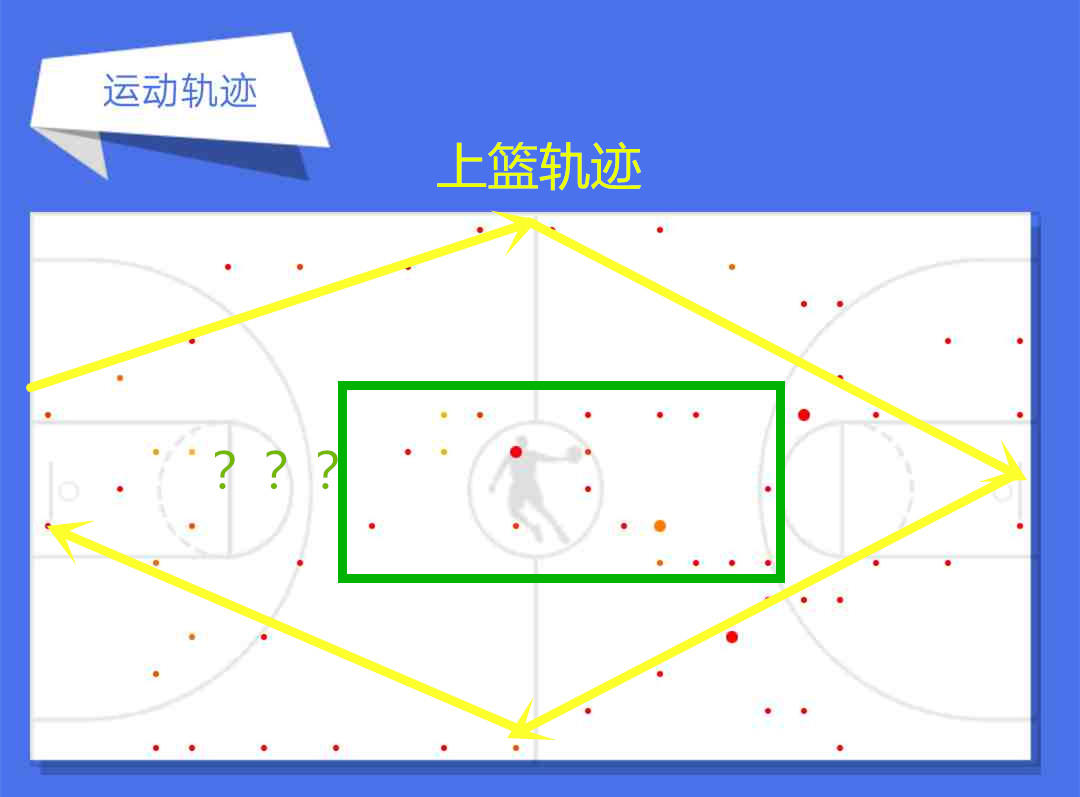

全场折返:根据数据可以看见运动热点的确是根据运动轨迹进行了较为精准的计算,而且禁区部分的颜色也的确加深(证明突破速度加快)。唯一的疑问就是中场部分并没经过但是却出现运动轨迹(绿色方框部分)。

半场折返:通过数据可以看见没有经过的两个底角的确没有热点图表,但是靠中场处依旧有不知名热点出现。

总结:虽然能够看出大概的运动轨迹,但是北斗的轨迹测算的确是无法达到100%精准。无论是半场还是全场,轨迹计算时都会有偏向球场中轴的倾向。

D3:篮板弹跳素质训练,数据测算

篮板训练是为了测算弹跳的具体数据,测试结果如下

通过测算可以看出弹跳的均值(但是看不出单次最高弹跳数据)以及能量消耗。一分钟左右的数据可以看出实际数据的记录还算是精准。

总结:

虽然数据测算还有待精进,球鞋的外观还要用配色拯救一下,但是不得不说乔丹北斗的确是品牌用心用料做出的“扎实球鞋”,而芯片科技的运动测算也是一种十分“敢作敢为”的尝试。无论如何,先行者的精神值得赞扬。

同时,我们也将北斗鞋款本身推荐给全位置的篮球爱好者。优秀的球鞋保护,恰到好处的缓震和充足的抓地力都能够让你无论训练还是实战都能得到充足的“足下供给”。

识货妞